西武鉄道モハ101形

西武多摩湖線の架線電圧が600ボルトの時代、全線1500ボルト昇圧の1961年まで走っていた小型車。残念ながら実車を直接見たことはない。

モハ101形(初代)101、クハ1111形1112、クハ1121形1121。1954年〜1960年の姿がプロトタイプ。(ポールをパンタ化以降、クハ1111形の車体延長以前)

塗色は上半に黄4号、腰部はぶどう色3号にしたが、実際の西武の黄色は映像や画像で見る限り薄茶色に近いもう少しくすんだ色だったようだ。当時池袋線で見た501系の印象は辛子色だったのだが、どうも記憶とは違うようだ。

車体は厚手のケント紙、屋根は木製で標準的構造。室内には簡易的な座席を装備、モケット色は緑にしてみた。灯具は非点灯。

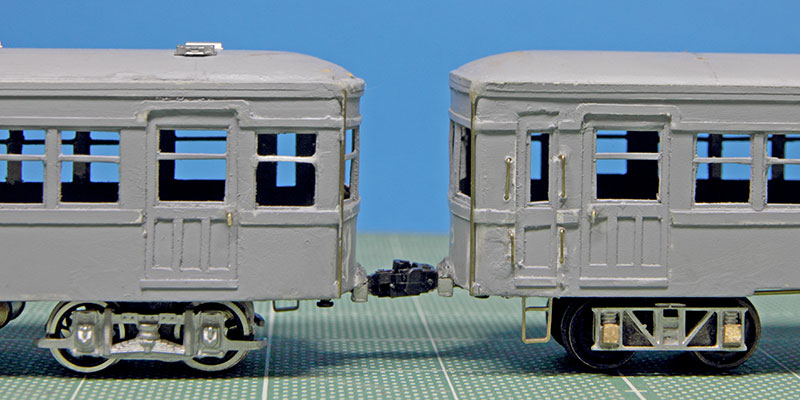

(画像をクリックすると拡大表示します)

ラッシュ時の3連。

モハ101。台車の基本構造は真鍮板と軸受けメタルで自作し、側はホワイトメタル製ブリル76Eを接着。動力はマスタピースのNSドライブユニットで、ステーを加工して取付、WB17mm。モーターが干渉するのでセンターピンは床上から取付。床下の配線はステンドグラス用の銅箔テープを使用。パンタグラフはTDK-C 1本シュー。

古いモノクロ写真をカラー化、立体化するのが模型の醍醐味。

台車内にモーターを架装。

クハ1112。モハ101と同等の車体を持つが、1112は種車の台枠形状から車体中央裾部が窪んだ形状をしている。台車の基本構造は101と同様で、側は「ガソリンカー台車」と称すホワイトメタル製品、WB17mm。元のコロ軸受蓋を削り、そこに真鍮でそれらしく作った平軸受を接着。

なお制御車にも直接制御で総括制御を行うため抵抗器を装備したそうだが、手持ちの資料からはその所在が分からずこの模型では未装備。

ガソリンカーの台車を履く1112。

1112(右)の台車は平軸受に改造く。

クハ1121。車体を延長改造されたもののモハ101より幅も高さも一回り小さい元ガソリンカー。台車は古いドロップ製のTR11をWB24mmに短縮改造した怪しげなTR10系で、元は東武の客車が履いていたものが武蔵野に渡りそのまま西武に。TMSスタイルブックによればこの台車のWBは1676mmとあり模型寸法では21mm。もう少し縮めて改造しても良かったかとも思う。

小柄な車体を延長改造したため、その分余計細く見える1121。

101は元西武軌道36、1112は元京王電軌33、1121は旧西武のキハ21とまさに三者三様で、1950年代に前後して車体の改造や新製、電装や解除、改番が行われ、時期により車体も番号も複雑に変化している。1121は多摩川線、上水線と渡り歩いた元は2軸車で車体延長の大改造を受け最後は多摩湖線に落ち着いた。

なおクハ1121は1958年萩山以西1500ボルト昇圧以降に、600ボルト残存区間の国分寺-萩山間のラッシュ時増結用とされているが、それ以前にもモハ101形と2連で多摩湖まで運用されていた様だ。