東武鉄道モハ1400形の製作

この作品は中華CNCフライス盤と5Wレーザーカッター初めて導入し製作したもので、全てが手探り状態で随分と時間を費やした。また機械まかせの加工自体もかなりの時間が掛かることが分かった。ここではその概略を紹介。

(画像をクリックすると拡大表示します)

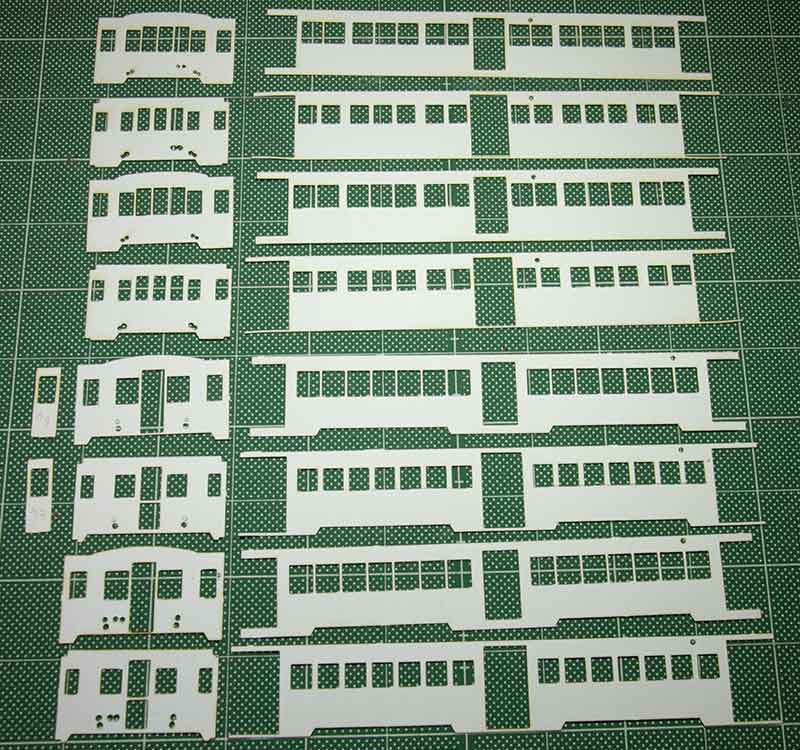

ボディーの切り出しはCNCフライス盤+レーザーで加工。自作図面から加工データを出力しCAMで制御する。材料については表面加工してあるアート紙系は、焦げやすくレーザー加工には不向きとのことで、今回はクラークケントという紙を試した。レーザーの強さとレーザーヘッドの移動速度の最適解を得るのにいくつものテストピースで試した。

レーザーで切り抜いた車体材料。この後地獄のリベット打ち。1400形と220形。

屋根板は6t朴板をCNCフライス盤で加工。紙やすりで仕上げる。

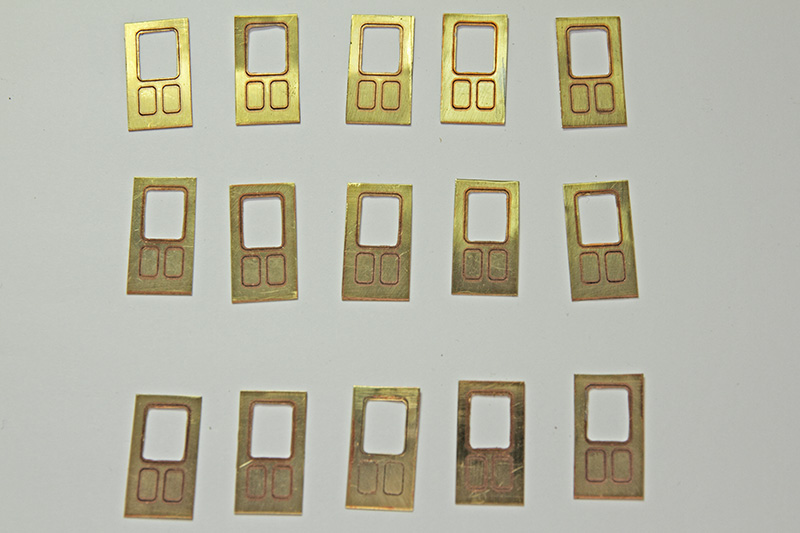

900ミリ幅のプレスドアは市販されていないようなのでエッチング板を自作。0.3t真鍮板の両面をラッカーで塗装し、パターンをレーザーで焼いて、灰をクレンザーで洗うと製版が完了。この方法では両面の位置合わせが困難なので片面のみ加工、窓抜きと切り離しは手作業。その後エッチング液で腐食させるが、今回はオキシドールを試してみた。以上全てネット情報を参考にした。

エッチング板は窓を糸鋸で抜いて一枚づつ切り離す。

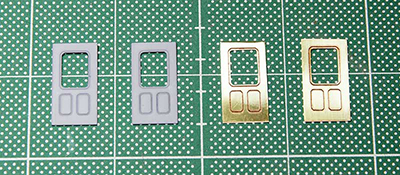

左の2枚:ケント紙にレーザー加工、右の2枚:真鍮エッチング板。

箱になった。CNCのおかげで各部材の精度は良いが組立ては腕次第。

車体の組み立ては定石通りで床板は中央のネジ1本で取付け。モハの台車はモデルワムのTRS29で、当初自作しようかと考えていたが問い合わせたところ有難いことに分売してもらえた。クハは手持ちのだるまやKS30L。動力はマスタピースのNSドライブユニットをステーを小加工して取付。パンタはアルモデルの「大型パンタグラフ」でこれは形態から三菱S514をプロトタイプとしていると推察。ここはEEパンタが欲しいところ。

ヘッドライトはエコーのソフトメタル製にチップLEDを仕込み点灯化、室内灯はシームレスに光るCOB型テープLEDのウォームホワイト(電球色 3000K)をCRDで電流制御。その他部品は一般的なものを使用、表記類インレタは原稿を制作し外注した。

塗装前に全部品を仮組み。

こちらの記事も併せてご覧ください。東武鉄道モハ1400形

こちらの記事も併せてご覧ください。大正生まれの東武電車